Wave and particle property are two basic properties of matter in nature. In the case of light, the debate over whether it is a wave or a particle dates back to the 17th century. Newton established a relatively perfect particle theory of light in his book Optics, which made the particle theory of light become the mainstream theory for nearly a century. Huygens, Thomas Young, Maxwell and others believed that light was a wave. Until the early 20th century, Einstein proposed the Optics quantum explanation of the photoelectric effect, which made people realize that light has the characteristics of wave and particle duality. Bohr later pointed out in his famous complementarity principle that whether light behaves as a wave or a particle depends on the specific experimental environment, and that both properties cannot be observed simultaneously in a single experiment. However, after John Wheeler proposed his famous delayed selection experiment, based on its quantum version, it has been theoretically proved that light can simultaneously embody a wave-particle superposition state of “neither wave nor particle, neither wave nor particle”, and this strange phenomenon has been observed in a large number of experiments. The experimental observation of wave-particle superposition of light challenges the traditional boundary of Bohr’s complementarity principle and redefines the concept of wave-particle duality.

In 2013, inspired by the Cheshire cat in Alice in Wonderland, Aharonov et al. proposed the quantum Cheshire cat theory. This theory reveals a very novel physical phenomenon, that is, the Cheshire cat’s body (physical entity) can realize spatial separation from its smiley face (physical attribute), which makes the separation of material attribute and ontology possible. The researchers then observed the Cheshire cat phenomenon in both neutron and photon systems, and further observed the phenomenon of two quantum Cheshire cats exchanging smiling faces.

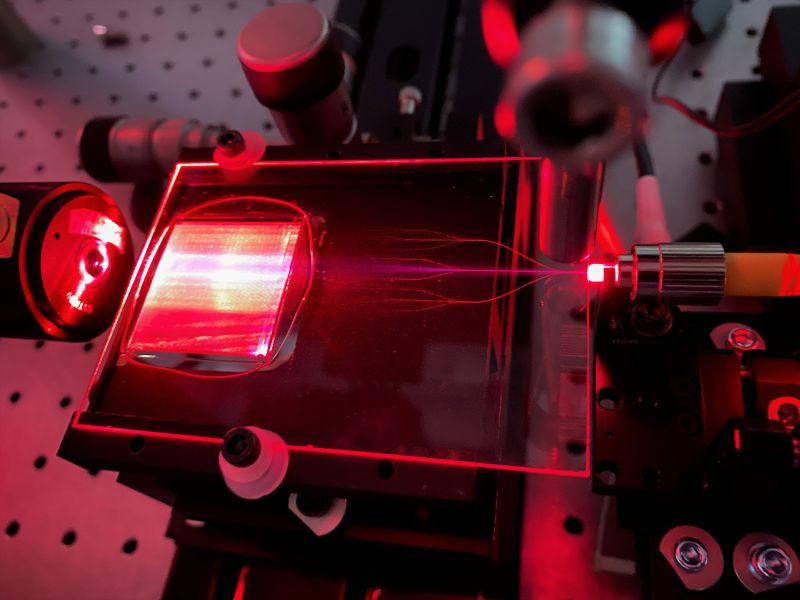

Recently, inspired by this theory, Professor Li Chuanfeng’s team at the University of Science and Technology of China, in collaboration with Professor Chen Jingling’s team at Nankai University, has realized the separation of the wave-particle duality of Optics, that is, the spatial separation of wave properties from particle properties, by designing experiments using different degrees of freedom of photons and using weak measurement techniques based on virtual time evolution. The wave properties and particle properties of photons are observed simultaneously in different regions.

The results will help to deepen the understanding of the basic concept of quantum mechanics, wave-particle duality, and the weak measurement method used will also provide ideas for the experimental research in the direction of quantum precision measurement and counterfactual communication.

| paper information |

Li, JK., Sun, K., Wang, Y. et al. Experimental demonstration of separating the wave‒particle duality of a single photon with the quantum Cheshire cat. Light Sci Appl 12, 18 (2023).

https://doi.org/10.1038/s41377-022-01063-5

Post time: Dec-25-2023